拝啓

観光客の方もまれになったシーズンオフの屋久島ですが、その代わりに様々な催しが島内各地区で。12月14㊎15㊏16㊐には安房屋久島町総合センターを中心に「2018年度屋久島学ソサエティ第6回大会」が開催。

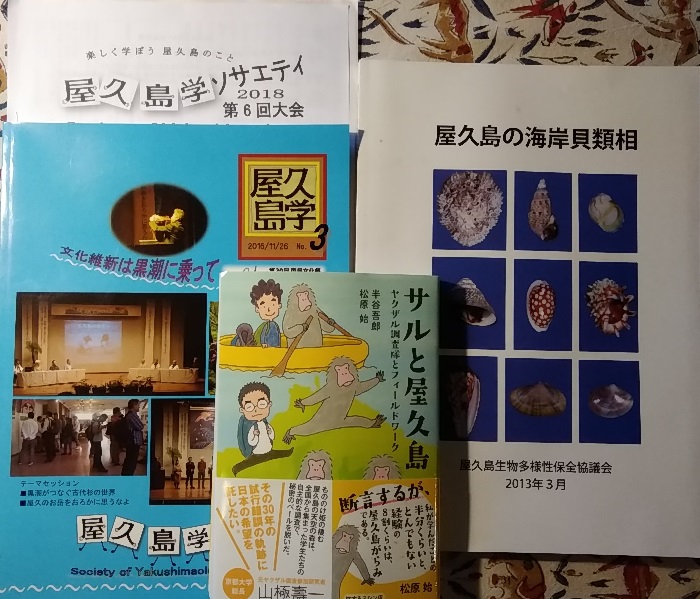

新著『サルと屋久島』の値引き予約販売に惹かれて参加。気になっていた屋久島の貝類に関する冊子も購入できてよかったのですが、なぜかホール内は暖房が利いていなくて足元から底冷え。第一部だけで退散しました。

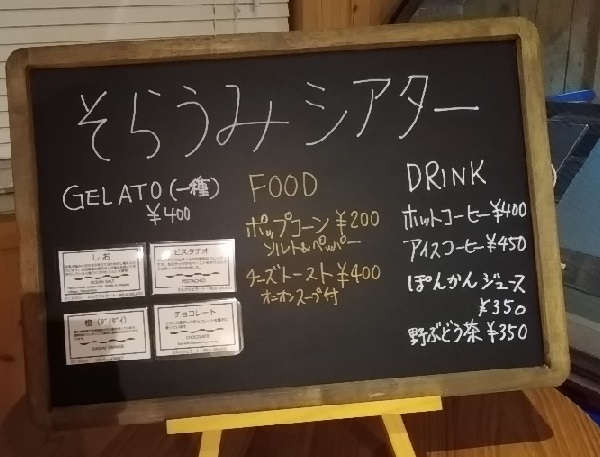

そして夜、六角堂から徒歩3分の「屋久島ジェラート そらうみ」さんが営まれる「そらうみシアター」へ。

入り口にはドリンクなどの案内も

100円追加でお気に入りのアフォガードを注文して座席に。

苦みと甘みが混在するジェラートを掬っている内に

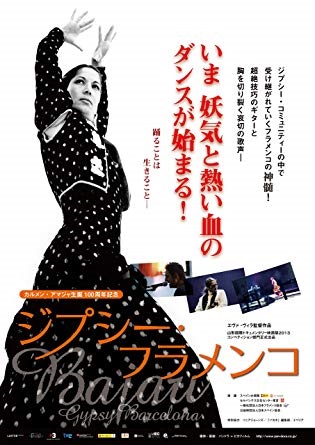

本日の演目「ジプシー・フラメンコ」の上映開始

映画の中で繰り返された歌の「ジプシーとして生まれた」という歌詞の一節が心に残り、六角堂に帰って書棚から引き出したのが次の9冊。かつて日本各地に存在し「サンカ」と呼ばれた漂泊民や、一生を船の上で過ごした「海民」に関する書籍。

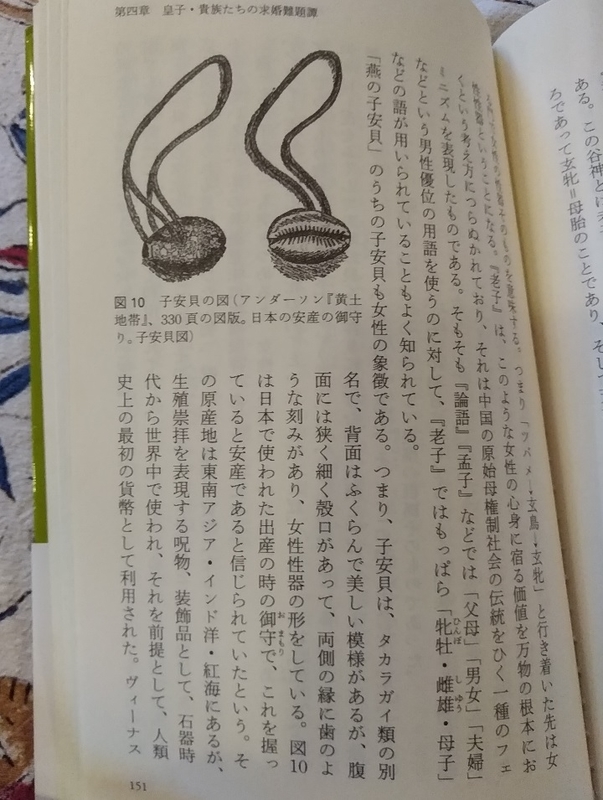

さらに重ねてタカラガイ。「屋久島学ソサエティ」で購入した『屋久島の海岸貝類相』に載せられ、屋久島の方言では女性器を意味する「ウマンコ」と呼ばれ、漆塗りの螺鈿のような輝きを持つハチジョウダカラは土産物としても売られています。

漢字の「貝」はタカラガイに由来する象形文字であり、アフリカ諸国では何世紀にも渡って貨幣(貝貨)として用いられ、北アメリカのインディアンオジブワ族の儀式でも用いられていた不思議な伝播をたどる貝。

日本各地で古くから繁栄、生誕、富などを象徴する装身具やお守りとして身に着けられてきたタカラガイは、縄文時代の遺跡からも装身具として用いられたものが出土し、沖縄では祝女が首にかけて呪物として用い、キイロタカラガイが金運招福のお守りとして販売されていますが……

日本最古の物語『竹取物語』に珍宝「燕の子安貝」として登場していることをご存知の方は少ないかも。

日本最古の物語『竹取物語』に珍宝「燕の子安貝」として登場していることをご存知の方は少ないかも。

日本各地で古くから繁栄、生誕、富などを象徴する装身具やお守りとして身に着けられてきたタカラガイは、縄文時代の遺跡からも装身具として用いられたものが出土し、沖縄では祝女が首にかけて呪物として用い、キイロタカラガイが金運招福のお守りとして販売されていますが……

黒潮の流れと共にミクロネシアからアメリカ大陸に伝播する環太平洋の海道文化の中継点として屋久島をとらえ直す。そしてある種の「漂泊民」が集う島として位置付け直す。やはり「新ヤポネシア」の発想が日本列島の新たな時代を拓くのだと再認識した六角堂の年の瀬間近。

敬具